काल के कपाल पर हस्ताक्षर

(हरिशंकर परसाई की प्रामाणिक जीवनी/ लेखक – राजेन्द्र

चंद्रकांत राय)

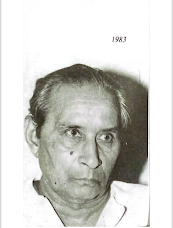

मनोहर बिल्लौरे

यह परसाई जी का जन्म-शती वर्ष है। परसाई जी ऐसे लेखक थे,

जिनका भौतिक अवसान हुए अट्ठाईस साल गुज़र गये,

पर अपने अवदान की वजह से हिन्दी साहित्य समाज में वे अब और

भी अधिक प्रासंगिक हुए हैं। आगे सदा-सर्वदा समादरित होंगे और उनकी क़लम से निकली

स्याही अपने समय और समाज की छाप इतिहास के पृष्ठों पर अमिट,

अभेद, अभेद्य जगह पायेगी।

परसाई जी के रचनात्मक अवदान से तो उनके चाहने वाले पाठक

बहुत कुछ परिचित रहे हैं; पर उनके जीवन के आरंभिक प्रेरणा-स्रोतों, घटनाओं, कठिनाइयों, कष्टों, वर्जनाओं, नौकरी के झंझटों; आदि का युवावस्था में प्रवेश करते उनके मानस पर प्रभाव;

भविष्य निर्माण में उनकी स्वयं की और अन्यों की असल भूमिका

आदि... की जानकारी हिन्दी पाठक समाज के पास बहुत अधिक सुलभता से उपलब्ध नहीं थी।

राजेन्द्र चंद्रकांत राय ने बाल-किशोर,

नव-युवा परसाई और रचनात्मक उन्नति की ओर अग्रसर रचनाकार के

साथ-साथ उनके शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक

और वैचारिक अग्रगामी जीवन के ब्यौरे अपनी कथा-कला से संजोने का महत्त्वपूर्ण काम

‘काल के कपाल पर हस्ताक्षर’ में सहज, पठनीय और बोधक रूप में किया है। इस कृति में लेखक ने परसाई

जी के जीवन के उन धुंधले, अंधेरे, सीत-सिक्त

कोनों-अंतरों में झांककर, टटोल-खोज कर ऐसा कुछ लाने और उसे उजागर करने का भी एक ज़रूरी काम किया है जो

प्रकाश में नहीं था। धुंधला, लगभग अदृश्य था।

660 पृष्ठों की इस पुष्ट किताब में कितनी जीवनी है,

कितनी कथा, कितना उपन्यास, कितनी पत्रकारिता या कोई अन्य विधा या अ-विधा;

आँक नहीं पा सका। मेरे लिए यह औपन्यासिक जीवनी है। इसमें

शोधित-यथार्थ को कथात्मक रूप दिया गया है। कल्पनात्मकता उतनी भर है जिससे कथारूप

की बुनावट बरकरार रह सके। मेरे लिए मुख्य बात है - रचना में,

कथ्य-वस्तु कितनी शुद्ध, साफ़-सुथरी और पवित्र है। जीवन यथार्थ के वह कितनी निकट या

दूर है। उसके प्रकटीकरण में कितनी स्वभावगत ईमानदारी बरती गई है। रचना कितनी

असरदार है। उसका प्रभाव कितनी दूर तक गया और कितनी देर तक रहा। उसके रंग,

रूप, गंध,

स्वाद में कितना खरापन है। और क्या उसकी कुछ छटाएँ,

भंगिमाएँ, उसके कुछ कथन, चंद घटनाएँ, कुछ दृश्य-बिम्ब, चित्र, कुछ अंश… स्मृति में कितने गहरे उतरे हैं और मौक़े-बे-मौक़े,

लौट-पलट कर आते हैं या कि फिर प़ढ़ने के बाद सब कुछ सपाट हो

जाता है और आगे भी पाट दिखाई नहीं देता। दिमाग़ की स्लेट पर लिखी इबारत की फिर बात

ही क्या...?

कोई कुछ और भी कह सकता है। समझ सकता है। इसके अन्य पाठ भी

होंगे और होते रहेंगे…।

‘काल के कपाल पर हस्ताक्षर’ पढते हुए बार-बार लगभग इसी शैली

में रची उनकी कृति ‘फिरंगी ठग’ की याद बराबर आती रही। जिसकी रचना उन्होंने विलियम

हेनरी स्लीमेन पर अपने गहन अध्ययन, शोध और अनुवाद से हासिल अनुभव के आधार पर की थी। वह भी लगभग

‘काल के कपाल पर हस्ताक्षर’ जैसे रूपबंध में है।

चंद्रकांत जी का विस्तृत और बहुविध लेखन है। साहित्य की

शायद ही कोई विधा होगी, जिस पर उन्होंने अपनी क़लम न चलाई हो। नक्शा, प्रोजेक्ट, बजट जैसी कोई चीज़ भी तुरत फुरत आपके सामने बैठकर बनाने में

भी उन्हें महारत हासिल है। लोगों की जन्म-कुण्डली जैसी चीज़ें बनाना छोड़कर,

हर तरह का लेखन सहजता से करने की क्षमता उनमें हर समय मौजूद

रहती है। विधा के बाहर भीतर छलांगे लगाने, उसे मोड़ने, जोड़ने में भी वे सिद्धहस्त हैं। शायद राजेन्द्र जी की रचना

प्रक्रिया में प्रमुख बात यह है कि वे कोई भी काम - चाहे वह लेखन ही क्यों न हो -

करने से पहले उसका प्रोजेक्ट, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। ‘काल के कपाल पर हस्ताक्षर’ में भी

एक प्रोजेक्ट की तरह काम किया गया है - रचना की आत्मा और अस्मिता को अक्षुण्ण रखते

हुए।

राजेन्द्र जी मूलतः कथाकार हैं। लगभग छह-सात महत्त्वपूर्ण

कथा-कृतियों के बाद, कथाकार के रूप वे जाने-पहचाने तो ख़ूब गये, पर बहुत उद्धृत किये जाने वाले कहानीकार या उपन्यासकार नहीं

बन सके,

तो इसकी वजह उनका विविधता भरा लेखन ही है। और शायद इसलिए ही

वे उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं रहे जिसमें आगे बढ़ने-बढ़ाने और पीछे ठेलने-ढकेलने

का खेल बदस्तूर जारी रहता है।

बहरहाल, राजेन्द्र चंद्रकांत राय का काम इस सब की चिंता करना नहीं।

उन्हें तो बस पढ़ना है। लिखना है। और हर वर्ग के, हर प्रक्षेत्र के उच्चकोटि के लोगों के साथ सम्पर्क में

रहकर सार्थक चर्चाओं में भाग लेना है और उनके मन का काम हुआ तो उससे जुड़ उसकी

भरपूर मदद करना है। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, अभिनीत और निर्देशित भी किये हैं।

अब ‘काल के कपाल पर हस्ताक्षर’ रचना को ही लें - इसमें

छोटे-छोटे विराम हैं। आप चाहें तो पढ़े हुए पर रुककर सोच सकते हैं। आँखें बंद करें

तो पढ़ी हुई बातें, दृश्यावलियाँ चाहें तो देख सकते हैं। वह ‘एक थे महेन्द्र बाजपेयी वाला किस्सा

हो या मुक्तिबोध के काव्यपाठ वाला अथवा शकुन्तला प्रकरण;

गहरी संवेदनशीलता और भावपूर्णता से भरे जीवंत और जागृत करते

ब्यौरे इस रचना की ख़ासियत है। इनमें जीवन और उसके अंगोपांगों की गंभीर बातें हैं।

विमर्श हैं। जीवन सत्य और तथ्य तक पहुँचने की अथक कोशिशें हैं।

इस कृति में भाषायी सहजता की वजह से जबर्दस्त पठनीयता है।

कई स्थलों पर एक बड़े बिम्ब में छोटे-छोटे बिम्ब समाहित हैं। अब डिपो बाबू या

डोरीलाल को कैसे भुलाया जा सकता है। उस बटेश्वरी बुआ को - जो कठिनाई आने पर - ‘कोई

फिकर नईं’ कहती हर समस्या के निदान के लिए निर्द्वन्द्व तत्परता से भरकर घर से

बाहर निकल पड़ती, कैसे

बिसर सकती है। आत्म-विश्वास की पराकाष्ठा छूता यह संकल्प कितनों के पास होता है?

क्या इस एक अधूरे से वाक्य से परसाई जी ने अपने जीवन की

अनेक कठिन पहेलियाँ नहीं सुलझाईं...? क्या यह एक अधूरा-सा वाक्य संदेश,

सूत्र या मंत्र की तरह परसाई जी के जीवन में जज़्ब होकर

सक्रिय नहीं हो गया और क्या वे इसे एक औज़ार की तरह आजीवन बरतते नहीं रहे…?

क्या सीताफल की संटी चलाने वाले अध्यापकों के साथ बग्गा

मास्साब,

दीक्षित जी (मन्ना भैया) और अन्य शिक्षक परसाई के

मनोनिर्माण में अहं भूमिका का निर्वाह नहीं करते...? आज़ादी के दीवानों की तत्कालीन हलचल और उसका परसाई पर प्रभाव,

फ़िल्म देखने के लिए बेटिकट यात्रा,

शिक्षक के रूप में उनका कार्य,

किशोर कुमार के साथ गुज़री घटनाएँ आदि... आदि.... इस कृति

में मौजूद मिलेंगी, जो बस एक बार धड़ाधड़ पढ़ने के बाद भी दिमाग़ के किसी कोने- अंतरे में सुरक्षित

अटकी-लटकी रह जाती हैं।

कैसे परसाई जी का टीचर्स ट्रेनिंग काॅलेज में पाठक जी का

साथ और उस साथ से भवानी प्रसाद तिवारी, रामेश्वर गुरू जी, मायाराम जी सुरजन, का. महेन्द्र बाजपेयी, शेषनारायण जी राय, मलय जी, ज्ञानरंजन, हनुमान वर्मा, रामशंकर मिश्र, सेठ गोविन्द दास जैसे महा-जनों से परिचय निरंतर सघन और

परिपक्व होता एक अटूट रिश्ते में बदलता जाता है।

इस जीवनी के बहाने यह तो पता चलता ही कि महानता की ओर क़दम

बढ़ाते परसाई को अपनी राह पर बढ़ने में उन्हें कितनी कितनी ठोकरें लगीं,

लगती रहीं...! पर वे न तो रुके ही और न ही थके और न ही

उन्होंने अपनी सैद्धांतिक दृढ़ता त्यागी। इस यात्रा में उन्हें कई लोग मिले जिनसे

उन्हें बहुत कुछ पाया, जिन्हें उन्होंने बहुत कुछ दिया।

लाइबेरियन परांजपे से दोस्ती और उनका कथन ‘नाट एन आॅर्डिनरी

पर्सन’;

परसाई का ‘वार एम्स’ पर भाषण; सूटबूट धारी साथी के साथ ही उस मण्डली को - जिसमें भाँग का

प्रसाद बांटने वाले भोला भईया (पाठक) जैसे हर तरह के लोग शामिल हैं - के सत्संग का

निर्वाह परसाई जी पूरी आत्मीयता से करते हैं। यहीं हमें चाय की पत्ती में पिपरमेंट

मिलाते और मुक्तिबोध की कविता सुनते मगन मन नरेश सक्सेना भी मिल जाते हैं,

जिन्हें यह कविता सर्वथा चकित कर देती है। इस किताब में ऐसी

अन्य अनेक घटनाएँ हैं जिन्हें भुला पाना आसान नहीं। इस तरह परसाई जी के परिचय की

शहरी शुरूआत का यह सिलसिला बढ़ता और फैलता जाता है, क्रमशः प्रदेश से होते हुए देश-विदेश की धरती और आसमान तक।

और आगे जब लेखक बनने के दौर की शुरूआत हुई तो शहर के

शीर्षस्थ बौद्धिक और सम्मानित तबके से उनका जुड़ाव, उनके साथ सत्संग सीखना और सिखाना,

ख़ुद का नाम छिपाकर लेखन की शुरूआत,

शकुन्तला तिवारी के साथ मुलाक़ातों और जज़्बातों के

आदान-प्रदान के संवेदना से लबालब उद्धरण हमारे मन-मस्ष्कि को झनझना देते हैं। उनकी

विकलांगता की अवस्था में साथियों द्वारा पुनः शकुलन्ता जी से उन्हें मिलाने की

कोशिश वाला अंश गहरे छूता और झकझोर देता है। इस परसाई गाथा में कितनी घटनाएँ हैं,

कितने पात्र, उनके कितने भाव, कितने अभाव कितनी भूमियाँ हैं.... कहीं अंदर कई कई बातें

हैं,

जो रुककर अपना कब्ज़ा पुख्ता रूप से मन के किसी ख़ास कोने

में जमा लेती हैं। मुझे तो इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा ही लगता रहा है।

इस पूरी रचना में कई स्थल ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही

भावपूर्ण हैं और संवेदनशील पाठक इनसे गुजरते हुए अपनी आँखों में नमी महसूस किये

बिना नहीं रह सकता। यह कृति उस ‘जीवन-संघर्ष’ (डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का

एक प्रमुख उपशीर्षक – Struggle for Existence) को भी सामने लाती हैं जो अमूमन हर महानता के निर्माण में

अपनी महती भूमिका का निर्वाह करता है। वहाँ जीने के लिए संघर्ष था,

यहाँ संघर्ष मानवीय मूल्यों के अस्तित्व का है।

मानव-अस्मिता का है।

परसाई जी के जीवन यथार्थ को चंद्रकांत जी ने एक किस्सागो की

तरह इस कृति में बयान किया है। वे इसमें एक विद्यार्थी,

एक अध्यापक, एक एक्टिविस्ट, एक सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्त्ता और लेखक के तौर पर अपने

अनुभवों का प्रयोग भी वे करते हैं और जीवनी को जीवन-गाथा के रूप में रूपान्तरित

करते दिखाई देते हैं। इस यात्रा में उस जगह की आब-ओ-हवा भी शामिल होती है,

और शामिल होते हैं - जीवन पद्धति,

आचार-व्यवहार, भाषा और सामाजिक संरचना, संस्कार और पर्यावरण के और महत्त्वपूर्ण तत्त्व भी।

ट्रेनिंग काॅलेज की यह घटना भी देखते चलें –

‘‘.......

परीक्षा में दूसरी श्रेणी पायी। दूसरी श्रेणी पाकर,

अपार संतोष पाया। सुख के बुलबुले बने। ख़ुद को शाबाशी दी।

यह सब देख कर? अन्दर वाले हरिशंकर को बड़ा अज़ीब लगा। उसने सवाल दाग ही दिया

:

–

‘अपने को इत्ता होशियार समझते हो,

और दूसरी श्रेणी पाकर भी मुस्कुरा रहे हो...?’

-

‘हाँ।/ क्यों...?/

हम यहाँ श्रेणियाँ लपकने-झटकने नहीं आए थे/ तो फिर क्या

करने.......?’’

देखें, यहाँ एक ‘दृष्टा’ अंदर का हरिशंकर है और एक ‘दृश्य’ बाहरी,

एक दूसरे से बतियाते। इनके बीच में कहीं वाचक भी धँसा-घुसा

हुआ है - अदृश्य रहे आने का मंसूबा बांधे। ऐसी स्थिति-परिस्थिति,

पर्यावरण, ऐसा आत्म-संवाद और भी जगहों पर लक्षित किया जा सकता है। न

भी किया जाये तो महसूस तो किया ही जा सकता है।

जबलपुर में शिक्षकीय जीवन के शुरूआती दौर में परांजपे जी से

सीखी डायरी लिखने और महत्त्व की टिप्पणियाँ, सूचनाएँ, ख़बरें सहेजने के उपक्रम तथा सक्रिय और सार्थक जीवन के नये

लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर होते जाने के ब्यौरे इस किताब में और भी जगह संवेदित

और बहुत कुछ संकेतित करते मिल जाते हैं।

परसाई जी के जीवन का युवा उदयकाल स्वतन्त्रता आंदोलन से

गहराई तक गुत्थम-गुत्था है। उनके देश-प्रेम और देश-भक्ति (अंध नहीं) का उद्दाम और

पवित्र जज्बा इस कृति में बड़ी उत्कटता से प्रकट हो उजागर हुआ है। उनकी जिज्ञासा

वृत्ति,

कर्म-निष्ठा, सक्रिय और सार्थक अध्यवसाय, उन्हें ख़ुद को उच्च प्रतिष्ठित लोगों से जोड़ने के लिए

प्रेरित करता है। वे भवानीप्रसाद तिवारी जी, रामेश्वर गुरु जी, मायाराम सुरजन जी जैसे जबलपुर निर्माता रत्नों के सम्पर्क

में आकर अपने व्यक्तित्व को नये आयाम देते हैं।

इस सम्बन्ध में कृति के पृष्ठ 337 पर दर्ज यह उद्द्धरण मैंने दोबारा पढ़ा और कुछ समझने की

कोशिश की :

गुरुजी का सामान्य शिक्षक होते हुए भी पत्रकारी रुतबा देखकर

परसाई चकित होते हैं - ‘‘.....यह सब देखकर परसाई मास्साब के मन में उथल-पुथल मच

गयी। यह बात उन्हें बार-बार कुरेदने लगी कि शिक्षक की विद्वता और ज्ञान से बड़ा

पत्रकार का रुतबा होता है। पढ़ाने की तुलना में लिखने का ज़्यादा असर पड़ता है।

........................, लोग विद्वता को प्रणाम करते हैं और तेजस्विता की चाकरी। अध्यापकीय ज्ञान की

तुलना में समाचार पत्रों में छपे हुए शब्दों का ज़्यादा महत्त्व होता है।’’

इस तरह आज़ादी के आंदोलन के संक्रमण काल का समय और उसमें

परसाई जी सजग सक्रियता की एक आकर्षक चित्रशाला का अवलोकन हम इस किताब के माध्यम से

करते चलते हैं।

इस तरह परसाई जी एक कुशल शिक्षक भर नहीं रहे,

साथ में वे एक अच्छे और प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी रहे और

अपने पर्यावरण के सभी घटकों से संलग्नता और सहलग्नता बनाये रहकर ख़ुद को शक्तिमान

बनाते रहे। हरि से हरिशंकर परसाई और परसाई जी हो पाने तक की संवेदना के विस्तार

में महान किताबों की भूमिका अहम् रही। शुरूआत से ही उनमें पढ़ने के प्रति अटूट लगाव

रहा,

जो बाद में और विस्तारित होता गया। लाईबेरियन परांजपे से

दोस्ती,

कामरेड बाजपेयी से किताब के लेन-देन और रामेश्वर गुरूजी के

पुस्तकालय की साज-सम्भाल वाले प्रकरण में उनके पढ़ाई के प्रति गहरे लगाव को आसानी

से देखा जा सकता है।

यह जीवनी परसाई जी के जीवन के बहाने उनसे जुड़ी घटनाओं के

साथ ही साथ उस पूरे समय और स्थान (दिक्-काल) के पूरे साहित्यिक,

सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक इतिहास को भी दूर तक देखती,

परखती, जाँचती हुई उस परिवेश को भी रचती दर्ज करती चली जाती है,

जिसमें यह सब घटा होगा। इसमें उस समय की हरकतें,

हलचलें, उत्सव, हड़तालें, आंदोलन, सभाएँ, दंगे उनकी मानसिकता, उनका समाहार करने की कोशिशें, स्वतंत्रता के संक्रमण काल के आलोढ़न विलोहण की उथल पुथल सब

सहजता से शामिल होते-जाते हैं।

परसाई जी यथार्थ को कितनी उत्सुक गहराई से देखते थे और

घटनाओं का उन के अति-संवेदनशील मन पर कितना गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता था,

‘दूसरों की चमक दमक’ कथा की यथार्थ

घटना से जाना जा सकता है। घटनाओं ने हरिशंकर को एच.पी. परसाई और एच.पी. को परसाई

जी तक पहुँचाया और परसाई जी ने घटनाओं को किस तरह रचा यह इस जीवन कथा के माध्यम से

पूरी खूबी के साथ प्रकट होता है। भाषा में स्मरणीयता की शक्ति भी इसे महत्त्वपूर्ण

बनाती है।

इस कृति को हर विद्यार्थी, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रशिक्षु, प्रशिक्षण-कर्त्ता नये लेखक को ज़रूर ही संदर्भ-ग्रंथ की तरह

पढ़ना चाहिए। इसलिए ही नहीं कि यह एक बड़े लेखक की जीवन-कथा है,

बल्कि इसलिए भी कि यह एक आम आदमी के सामान्य से महान बनने

की जीवन भर लम्बी कथा भी है। हर स्कूल-काॅलेज के पुस्तकालय में इसको सम्मानीय जगह

मिलनी चाहिए। यह किताब पढ़ने लिखने वालों को चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों,

संस्कारित करने में मदद करती है। मेरा ऐसा ही मानना है।

और समापन पर परसाई जी की दो पंक्तियाँ :

शूल से है प्यार मुझको,

फूल पर कैसे चलूँ

मैं।

***

मनोहर बिल्लौरे